東京12チャンネルでは、昭和四十年十月から「歌謡百年」という番組の放送を開始した。これは、おりから明治百年を迎 えようと していた際であり、それを機会に、明治初年から太平洋戦争終結の前後にいたるまでの“はやり唄”を集めて放送しょう(マ マ)というのが一つのねらいであった。

ここで特に述べておきたいのはこの「歌謡百年」が、いわゆる“なつメ ロ”を系統的 にテレビ化した、わが国では初めての番組であったということであ る。それまで他局にも“なつメロ”番組はあったけれど、いずれも単発か、せいぜい短いシリーズものか、あるいは新人歌手による“リバイバ ル”ものであっ た。

「歌謡百年」は、その最初の企画立案から制作放送の実施にいたるまでを三枝が担当、構成を永来が受持ってスタートし、年末、年始の特集番組 をもふく めて十八回続いたが、昭和四十一年一月、いちおうその使命を果たして終了した。

内容は、その時代ごとの世相や出来ごとを、その頃のフィルム、写真、新聞雑誌記事、などを画面にはさみながら、これを司会者が説明し、その あいだに 当時はやった歌を入れていく、という一種の“風俗歌謡番組”であったが、重 点はあく までも“歌”とそれをうたった“歌手”においた。

本文中にも、いく度か触れておいたけれど、―この番組でとりあげる歌 は、それを最 初にレコードに吹込んだ歌手にうたってもらう―というのが企画の基 本的な線であった。そのために、“ひと 探し”には随分と苦労もしたが、またその反面、この番組を機縁に、歌謡界に復帰した 人たちも何人かい る。〔三枝・永 来(1970),p276、太線部は引用者による〕

40代のための歌番 下 村泰(コロムビア・トップ)氏

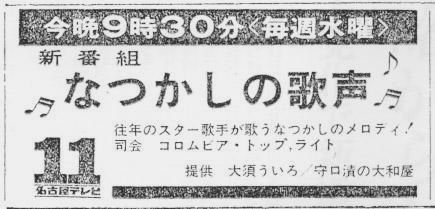

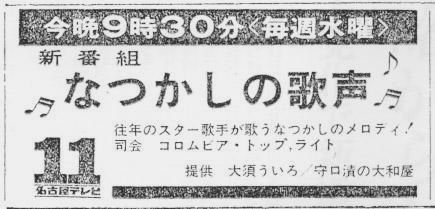

「10代20代の歌番はあるけど40代後半の人たちの歌番がない。絶対やろうよ、三枝ちゃん」昭和42年当時の制作責任者の三枝孝栄氏にお 願いしたもの です。穴埋め番組としてスタートした「なつかしの歌声」が番組として定着しようとは。「今は亡き…」といえば、本人から実在の電話があった り、カメラの前 を通り過ぎて戻らぬ人のいることも悲しい現実です。“老いたる者には過ぎにし青春の郷愁を、若人には去(い)にて再び帰り来たらぬ古(いにし え)の幻を ―”この番組の凄さは30年前のヒット曲を本人が歌っていたことではないでしょうか。〔『テレビ東京30年史』(1994:p.36)〕

歌謡番組と12ch 藤山一郎氏

まず他局に先駆け「なつメロ番組」を汲んでいただいたことに対して深い敬意を表します。昭和40年「歌謡100年」、42(ママ)年「なつかしの歌声」そして現在まで続く「年忘れにっぽんの歌」などです。大晦日の「年忘 れ…」の第1回は 神田共立講堂からの生中継で、当日は今のようなカラーでなくモノクロ放送。演出、カメラ、照明の皆さんとても大変な時代でした。12chと共 に歩んだ私自 身も感無量、今は昔の物語です。〔『テレビ東京30年史』(1994:p.28)〕

今年四月から始った東京12チャンネルの「なつかしの歌声」(火曜、夜9・30)が好調をつづけている。戦前、戦中に 流行した 歌、しかもその人の持ち歌とはいえ平均年齢が五十―六十代の歌手が歌う番組が、これほどきかれるとは同局も予想しなかったという。今年のしめ くくりとし て、三十一日の大みそかには、東京・神田の共立講堂でレギュラー歌手が勢ぞろいして「なつかしの歌声」大会を開くことになっている。

七十二歳(ママ)の東海林太郎を筆頭に藤山一郎、霧島昇、美ち奴、勝太郎らがレギュラーで 歌うこの番組 は、昭和四十年九月から四十一年四月(ママ)まで放送した「歌謡百年」を、今 年四月に「なつ かしの歌声」 として復活させたもの。「この四月にアナウメ番組として一カ月四回だけやってみようとスタートしたのが、反響が大きくて七月まで十七回もやっ た。八、九月 は放送を休んだが“つづけてくれ”という注文があちこちからきましてね」と局側はいう。十月に再スタートした当時、同局としては記録的な視聴 率をかせい だ。

三十代以上のオールドファンが視聴者だが「親とみていて好きになった」という若いファンもいる。視聴率が高くなるのは戦前、戦中のヒット曲 だが、なかで も軍歌はとくに反響があり、放送が始ると局へ電話がかかってくるほど。「いまの若い者はたるんでいるからやってくれ」「暗い思い出につながる からやめて」 と賛否両論あるが、否定的な声は五通に一通の割りという。(中略)

「落ちついた歌謡曲をきく機会がないこと、三十代以上の人の思い出をつづる歌番組がほかにないことが人気の集中した原因でしょう」と担当の 三枝プロ デューサーはいっている。(「大もてのなつメロ」,『朝日新聞』昭和43(1968)年12月25日夕刊,p.8)

なつ・メロ歌手をこれだけ一同にそろえられるのは、また東京12チャンネルをおいてはあるまい。「この番組がスタート した四十 三年はグループ・サウンズが全盛だった。テレビ局はどこでも、G・Sに目の色を変えていたもので、大人が聞ける歌番組がなかった。まあ、一種 の挑戦だった のかな。幸いウチでは“歌謡100年”という歌でつづる風俗史みたいな番組が前にあったんですよ。古い歌手にこれで渡りがついていたから、人 集めには問題 なかった」

最初は七回ぐらいの“特番”でやるつもりが、フタを開けてみて、予想外の人気。さっそくレギュラー番組に昇格。(「超ワイド特集 生きていた想い出の歌謡曲――第1部 爆発したなつ・メロブームの稼ぎ頭は?」,『週刊TVガイド』昭和45(1970)年8月7日号,p.30)

さて、この「歌謡百年」が発展的解消をして、二年後の昭和四十三年四月に装いを新たにして登場した番組が「なつかしの 歌声」で ある。その後約一か月間休んだが、十月第一週から再び「なつかしの歌声」として放送開始され、現在にいたっている。この本の出版される時点で は、おそらく 通算百回を越していることになろう。この間に迎えた昭和四十三年の大晦日には、東京神田の共立講堂から二時間にわたって、また、昭和四十四年 の暮には歌舞 伎座から三時間にわたって、年忘れの特集番組をそれぞれなま中継した。とくに、歌舞伎座のときは、東京12チャンネルとしては初のカラー中継 放送であっ た。この二度にわたる年末の特別番組は絶大の反響を呼び、視聴率も抜群であった。

さて、この「なつかしの歌声」は、先の「歌謡百年」とは別に、新しい発想の企画のもとにスタートした。そのいちばん大きな相違は、とりあげ る歌の年代を 昭和の初期から、終戦を中にはさんで、昭和三十年代にまでにかぎり、明治・大正時代はいちおう割愛したことと、「歌謡百年」におけるような時 代的説明はで きるだけ簡略にし、“歌”本位の、そして最も素朴な形での“なつメロ”番組にころもがえをしたことである。しかし、そのとりあげる歌は、それ を最初に歌っ た歌手で……という一線だけはくずしていない。―もっとも、中には故人となったり、現役を退いてマイクから遠ざかっている人たちのうたった歌 のなかにも、 ずいぶんとヒット曲がある。それは“リバイバル”という形でとりあげた。しかし、これは本来の企画からいえば例外に属するものである。〔三 枝・永来 (1970),p276〕

因みに昨年この<紅白歌合戦>の裏番組として<なつかしの歌声大会>を放送、一一・一%の視聴率を上げ、“紅白”のた め不振の 民放局にあって気を吐いた東京12チャンネルが今年は時間を広げ、内容も拡張して、あくまでも歌を主体にした番組、演出も意識して初期的手法 で茶の間に訴 えかけるという。果たしてこれもみものである。〔野村(1969:p.22)〕

なつ・メロ・ブームの火付け役はなんといっても東京12チャンネル「なつかしの歌声」。この八月四日には百回記念で二 時間のワ イド番組を放送する。

いまや、名実ともに東京12チャンネルの看板番組。大晦日の「なつかしの歌声・年忘れ大行進」はNHKの「紅白歌合戦」のかんげいすべから ざる裏番組に なっている。(「超ワイド特集 生きていた想い出の歌謡曲――第1部 爆発したなつ・メロブームの稼ぎ頭は?」,『週刊TVガイド』昭和45(1970)年8月7日号,pp.29-30)

この“紅白”の独走のかげで泣いたのは東京12チャンネルを除く民放各局。「巨泉まとめて百万円」(一・二%)「細う で繁盛 記」(一・九%)「帰ってきた歌謡曲」(一・〇%)=以上日本テレビ、「旧作映画・鳥」(四・〇%)=TBSテレビ、「同・ナイスガイ」 (〇・三)=フジ テレビ、「同・恐怖の蝋人形」(二・二%)=NETテレビと、裏番組のいずれもが枕をならべて討ち死といった恰好。

そんな中にあって、ひとり健闘ぶりをみせたのが東京12チャンネルの恒例「なつかしの歌声」。第一回目の一一%、前回の一〇・九%を上回る 一二・八%の 最高記録をマーク、局関係者をこおどりさせている。開始当初の七時台では一三・四%、八時台で一六・八%をあげ“紅白”が始まる九時台で七・ 四%とグッと さがってはいるものの、これとても、前回からくらべれば二%もあがっており、さらに“紅白”の九時台九一・五%、十時台七九・五%という点を みてみると 「“紅白”開始当初はうちが大分くっていたことがわかる」(東京12チャンネル広報上村氏)とあって、喜びはひとしおといったところ。もちろ ん、中継会場 となった歌舞伎座は「ことしはじめて三階席にも観客を入れたがそれでも会場に入りきれないでお引きとり願った(同局編成部)ほどの大盛況。こ れに気をよく した同局は「“なつメロ”が落ち目なんてデマ。今年の大みそかもこの番組を“紅白”にぶっつけます」(同)と早くも“紅白”に挑戦状をたたき つけるほどの ハナ息の荒らさをみせている。(「若返りが成功した紅白歌合戦――“紅白”を食った『なつかしの歌声』」,『週刊TVガイド』昭和 46(1971)年1月 1日/1月8日合併号,pp.32-33)

ここで特に述べておきたいのはこの「歌謡百年」が、いわゆる“なつメロ”を系統的にテレビ化した、 わが国で は初めての番組であったということである。それまで他局にも“なつメロ”番組はあったけれど、いずれも単発か、せいぜい短いシリーズものか、 あるいは新人 歌手による“リバイバル”ものであった。(中略)

本文中にも、いく度か触れておいたけれど、―この番組でとりあげる歌は、それを最初にレコードに吹込んだ歌手にうたってもらう―というのが 企画の基本的 な線であった。そのために、“ひと探し”には随分と苦労もしたが、またその反面、この番組を機縁に、歌謡界に復帰した人たちも何人かいる。 〔三枝・永来 (1970:p276)〕

◇ 根強い “ナツメロ”番組◇海(日本短波「5時です漁船の皆さん」「海上ダイヤル」や山(日本短波「今晩は現場の皆さん」)や主婦(文化「奥様電話リクエスト」)から のリクエスト はナツメロ曲(なつかしのメロディ―)が圧倒的。NHKラジオ①の「私の音楽アルバム」(水、昼)担当者も、四月から船頭小唄が四回だ、と有 名人のナツメ ロ趣味に驚いているし、NHKラジオ①の「歌は結ぶ」(月、夜)のゲストの有名人にもナツメロ・ファンが多い。

若い日の思い出と故郷への郷愁がある限りナツメロは消えないし、TBSラジオの「歌のない歌謡曲」が開局以来の長期番組であるのもナツメロ の根強さを 語っている。

しかし典型的ナツメロ番組は歌手と歌を直接に結びつけたNHKテレビの「黄金のいす」(木、夜)と文化の「歌で歩む50年」(日、昼)「あ の夢この歌」 (土、夜)だけ。近ごろはリバイバル趣味というより、近代的編曲で、ナツメロ曲を聞き直そうという名曲保存運動のような性格に変ってきた。各 局の音楽番組 担当者も、アメリカでスタンダード・ナンバーが繰返して出ているのと同じように当然の成行きだ、としている。

TBSラジオの「歌のない歌謡曲」文化の「思い出のメロディー」(朝)ニッポンの「歌なし歌謡曲」(朝)「あの日の歌」(朝)「奥さまへの 軽音楽」 (朝)のように、メロディーだけのものや、NHKテレビの「黄金のいす」NHKラジオ①の「歌は結ぶ」文化の「クラリネットと歌おう」(朝) 「思い出のメ ロディー」ニッポンの「にっぽんの歌」(朝)「あの日の歌」のようにバンド演奏やナマの歌の番組が多いのも、ナツメロ曲を大事にしようという 気持のあらわ れである。

移り変りのはげしい流行歌の中から現在にまでつながっているいい曲を今日的な感覚で聞かしているいまのナツメロ番組は音楽番組の中でしっか りした地位を 築いている。(『朝日新聞』昭和39(1964)年7月20日朝刊,p.7)(62)

東海林太郎 推薦の辞東京12チャンネルの名チーフ・プロデューサー三枝孝栄氏発想による「なつかしの歌声」は、歌声という所に味わいがある。なつかしの歌、所謂 (いわゆる) なつメロではない。なつメロなら誰が歌ってもかまわないが、歌声ともなれば最初に歌った歌手が歌わなければならない。かく申す小生も幾度もお 世話になって いる。だから褒(ほめ)めるんじゃないが楽しく歌い、想い出深く聞かせて戴いている。〔三枝・永来(1970:p.11)〕

東京12チャンネルでは、「なつかしの歌声」にぜひこの「九段の母」を塩まさるの歌唱でブラウン管にのせたいと思い、 彼の所在 を探してみたが、全く不明であった。三枝プロデューサーと私とは、ふたたび手分けをして心当たりに照会してみた。その結果、戦死したとか、伊 東で温泉旅館 を経営しているとか、神田の電気会社に勤めているとか、答えはまちまちであった。神田の会社の名前と電話番号を調べて問い合わせたところ、 “たしかにうち の会社にいたことがありますが、退社後の消息はわかりません”という返事であった。

――ところが、思いもかけず、塩まさる本人から、三枝プロデューサーのもとへ電話がかかってきた。…東京12チャンネルで彼を探している、 という噂が、 前述の会社の、昔の同僚の口からでも彼の耳に入ったのであろう。こうして意外な機会から、彼の所在がわかり、「九段の母」は、昭和43年6月 5日、はじめ て「なつかしの歌声」の電波にのったのである。〔三枝・永来(1970:p.215)〕

この児玉好雄も、東京12チャンネルの「なつかしの歌声」に是非出演してほしい人であった。その話が出た当時、やはり 所在不明 であった。

とにかくビクターからキングへ転じたことまでわかっていた。私は親しくしているキングの作曲家細川潤一(「ああわが戦友」「マロニエの木 陰」などの作 者)のもとえ(ママ)電話してみた。消息はすぐわかった。児玉好雄のお嬢さん の結婚式に、細 川潤一が仲人 をつとめたというのだった。

そこで出演の交渉にかかったが、病後の静養中とかでなかなか承諾を得られなかった。正直いって、彼はテレビ出演にはあまり気が進まなくて躊 躇していたら しい。それというのも、昔の彼を知るファンのイメージをこわしたくない、というのが本音のようだった。

だが、三枝プロデューサーの再三にわたる懇望で、昭和四十三年の暮、出演は実現した。もちろん歌は「無情の夢」――しかも、ただ一曲だけ だった。だが、 昔の美声は少しも衰えていなかった。〔三枝・永来(1970:p.119)〕

なお、波平暁男は戦時歌謡歌手として、当時、霧島昇につぐ人気があった。流行歌調のヒット曲としては「月夜船」を出し ている (次項参照)。だが、どういう心境の変化からか、終戦とともに現役を退いて生国の沖縄にかえり、その地で歌謡学院をひらいて後進の養成にあ たっていたが、 最近ふたたびコロムビア芸能と専属の再契約を結んだ。東京12チャンネルの「なつかしの歌声」が琉球放送にもネットされ、その好評に刺戟され てか、出演し たい意向を伝えてきている。〔三枝・永来(1971:p.59)〕

なお、高峰三枝子は、戦後、映画主題歌をいくつか吹きこんだが、その後、のどを痛めて、およそ十年の間レコードや放送 から遠ざ かっていた。東京12チャンネルで「歌謡百年」の開始にあたって、たまたま同局の別番組に出演中の彼女に、三枝プロデューサーが「歌ってみる 意向はない か」ときいたところ、最初は固辞したが、再三の熱心なすすめで、ようやく歌う気になり、それから自分で納得のいくまで練習を重ね、やっとテレ ビ出演が実現 した。

「あの機会が与えられなかったら、私は再び歌をうたうことはなかったでしょう」と彼女は述懐している。〔三枝・永来 (1970:p.260)〕

東京12チャンネル「なつかしの歌声」では、この「十三夜」をオリジナルの形でブラウン管に再現しようと企画を立て、 当時大阪 に在住していた小笠原美都子をわざわざ東京のスタジオにまで呼びよせてうたってもらった。(第57回 昭和44・10・21放送)おそらく、 これが小笠原 美都子にとっても、戦後はじめての「十三夜」のテレビ放送であったろうかと思われる。なお、当日は東海林太郎も出演していたので、「琵琶湖哀 歌」も二人で いっしょにうたい、レコード吹込み当時の姿をそのまま復元放送できた。なお、この歌は、「なつかしの歌声」百回記念講演でも、サンケイ・ホー ルの舞台で二 人がうたって好評を博した。〔三枝・永来(1971:p.52)〕

デビューしてからわずか半年たらずのうちに神楽坂はん子の名は全国的に知れわたってしまった。(中略)だが、どうした ことか、 二年半後(昭和三十年)、まだ人気が上昇中だというさなかに、ふいと引退してしまった。その後、レコード界に復帰したものの、歌はうたわず、 クラウン・レ コードの女ディレクターという風変りな地位だった。

ところが、世の中はおもしろいもので、偶然の一致とでもいおうか、東京12チャンネルが「なつかしの歌声」の放送を開始した昭和四十三年の 四月、その同 じ月に、はん子はそれまで住んでいた関口駒井町の家を引きはらって、ふたたび神楽坂の近くの、こじんまりした家に移ってきた。彼女自身の口か ら出た言葉を 借りると「これまで十三年間の、おんなの歴史を燃してきました」そうだ。ま、それはさておき、その後、制作担当の三枝チーフ・プロデューサー の再三にわた る熱心な要請によって、彼女はふたたび“歌手”としてブラウン管にそのあで姿を見せることになった。それ以来、他の各局にも出演、流行歌や俗 曲をうたっ て、現役歌手もおよばぬ人気を博している。最近ではLPも二、三種吹込み、とても一たん引退した人とは思えないほどの活躍ぶりである。なんに してもめでた いことだ。〔三枝・永来(1971:p.223)〕

| 日時 |

視聴率及び平均視聴率(%) |

| 昭和44(1969)年1月15日(第1回) |

21.5 |

| 昭和44(1969)年1~3月 |

20.2 |

| 昭和44(1969)年4~6月 |

19.1 |

| 昭和44(1969)年7~9月 |

17.5 |

| 昭和44(1969)年10~12月 |

16.4 |

| 昭和45(1970)年1~3月 |

18.5 |

| 昭和45(1970)年4~6月 |

12.0 |

| 昭和45(1970)年7~9月 |

11.7 |

| 昭和45(1970)年10~12月 |

13.7 |

| 昭和46(1971)年1~3月 |

14.4 |

| 昭和46(1971)年4~6月 |

14.6 |

| 昭和46(1971)年7~9月 |

12.0 |

| 昭和46(1971)年10~12月 |

14.6 |

| 昭和47(1972)年1~3月 |

13.8 |

| 昭和47(1972)年4~6月 |

12.2 |

| 昭和47(1972)年7~9月 |

11.7 |

| 昭和47(1972)年10~12月 |

16.8 |

| 昭和48(1973)年1~3月 |

14.2 |

| 昭和48(1973)年4~6月 |

7.2 |

| 昭和48(1973)年7~9月 |

6.9 |

| 昭和48(1973)年10~12月 |

6.3 |

| 昭和49(1974)年1~3月 |

4.6 |

| 昭和49(1974)年4月 |

2.5 |

| 日時 |

視聴率(%) |

| 昭和44(1969)年12月31日25:05~ |

不明 |

| 昭和45(1970)年8月15日(土)24:40~ |

不明 |

| 昭和45(1970)年12月31日25:00~ |

不明 |

| 昭和46(1971)年8月14日(土)24:50~ |

3.4 |

| 昭和46(1971)年12月31日25:05~ |

5.5 |

| 昭和47(1972)年8月14日(月)24:35~ |

2.6 |

| 昭和47(1972)年12月31日25:05~ |

7.8 |

| 昭和48(1973)年8月10日(金)24:05~ |

1.7 |

| 昭和48(1973)年12月31日25:05~ |

4.9 |

| 昭和49(1974)年8月9日(金)24:10~ |

2.9 |

| 昭和49(1974)年12月31日25:05~ |

4.5 |

| 日時 |

視聴率(%) |

| 昭和43(1968)年12月31日 |

11.0 |

| 昭和44(1969)年12月31日 |

10.9 |

| 昭和45(1970)年8月4日(火) |

20.4 |

| 昭和45(1970)年12月31日 |

12.8 |

| 昭和46(1971)年8月8日(日) |

16.5 |

| 昭和46(1971)年12月31日 |

8.7 |

| 昭和47(1972)年8月13日(日) |

16.0 |

| 昭和47(1972)年12月31日 |

8.1 |

| 昭和48(1973)年7月15日(日) |

11.3 |

| 昭和48(1973)年12月31日 |

6.4 |

| 昭和49(1974)年7月7日(日) |

10.9 |

| 昭和49(1974)年12月31日 |

11.1 |

終戦、カストリやドブロクをやっているうちにアナウンサーになって、名古屋の中部日本放送昭和二十六年九月一日、民間 放送が開 始。私の声が日本の民放の第一声で。

昭和三十四年、フリーになってまた東京。一昨年の十一月、京都シンポ工業がスポンサーで、なつメロ「この歌、あの人」スタート物故歌手は関 係者、現在歌 手はご本人の話を聴きながら、レコードは原則としてオリジナルのSP。作詞、作曲の先生方にもスポットライトをあててということで、中山晋平 作曲の「ゴン ドラの唄」をテーマ音楽に、上原敏特集を第一回として、デイックミネ、渡辺はま子、灰田勝彦、東海林太郎、霧島昇。淡谷のり子、二葉あき子、 田端義夫、榎 本健一、小畑実、勝太郎、藤山一郎、伊藤久男、岡本敦郎、高峰三枝子、岡晴夫、作曲家の故阿部武雄、故中山晋平、菅原都々子、近江俊郎、故松 平晃、故楠(ママ)繁夫、作詩の藤田まさと、音丸、作詩の島田馨也。

レコード大賞特別賞の佐伯孝夫紫綬褒賞の時雨音羽、服部良一、古関裕而 …特集と綴って六十数週間。

私は、思いがけない多くの方々から心温まる便りをいただいて感激。反面、オリジナルのSPをさがすのが大変で。名古屋の森一也さんのお世話 になったり、 大阪の井上さんからハッパをかけられたり、近く宇都宮の福田さんをおたずねするつもりで。

「この歌、あの人」は目下、ラジオ関東、中部日本放送、近畿放送RKB毎日放送と四局ネットで流れています。なつメロフアンの皆様の御指 導、御叱正をお 願いしたい、なつメロを聴くのは、私にとっては親父と対話しているみたいなもので。

親父が死んでからもう三十年になる。(宇井昇「“この歌 あの人”」,「なつメロ愛好会」会報第6号,昭和45(1970)年,p.1)

なつメロをオリジナルの原盤で聴き、織りなす人間模様を正確に伝えようという企画で「この歌あの人」がシンポ工業の提 供で、ラ ジオ関東をキー・ステーションに中部日本放送、近畿放送、RKB毎日放送の四局ネットでスタートしたのは昭和四十三年十一月でした。

第一集の「上原敏特集」から最終回、第一七七集の「島田磬也特集」までの三年半。今、最終回の放送を終えて、私は虚脱状態です。永いようで もあり短いよ うでもあったあの日この時の感激がアリアリと走馬灯のよ(ママ)によみがえり ます。(宇井昇 「“この歌あ の人”始末記」,「なつメロ愛好会」会報第19号,昭和47(1972)年,p.6)

去る三月一日の午後五時より、ラジオ関東「あの人この歌(ママ)」を 拝聴致し ました。相変らずの声で面白おかしく話をする 青葉さんに大変親しみを感じました。仙台弁の「ヨカンベ」までとびだし、かざり気のない性格に人の好さを表わしていました。まだまだ未練があ るかの様 「私って早トチリだから止めちゃったけれど、歌っていれば良かったわ!」という言葉は、いまのお上品振った歌手に聴かせたい文句です。上原 (敏)さん、北 (廉太郎)さんのお話も良かった。宇井さんがここでまた一くさり、“伊豆の故郷”や“夢のゆりかご”など北さんの話を一席。放送の中で、“戦 場撫子”素晴 らしい曲でした。(氏原幸夫「なつかしい青葉さん」,「なつメロ愛好会」会報第6号,昭和45(1970)年,p.6、括弧内は引用者によ る)

ラジオ関東(全国ネット)の評判番組“この唄(ママ)あの人”が七月 終了しま した。本会の会員でもある宇井昇さんの司会で昔の SPを楽しめる唯一の放送番組でしたのに残念でなりません。是非再登場の一日も早からんことに協力していただけませんか。 あの番組の聴取者 の意見欄で寄せ られた、手紙を聞く度に、まだまだたくさんのなつメロ愛好家の方が全国に多いことに驚き且、泣かされました。スポンサーのシンポ工業さん御苦 労様でした。 ご苦労ついでに次のなつメロ企画もお願いします……と。(氏原幸夫「共鳴していただけますか?」,「なつメロ愛好会」会報第15号,昭和 46(1971) 年,p.2、太字は引用者による)

三年数ヶ月もの長い間、多くのなつメロファンに熱狂的な支持を受け、一週一度のこの時間が、生活のカレンダーであり、 生きる支 えであるとまで慕われていたラジオ関東の「この歌・あの人」が惜しまれながら三月一ぱいで終るという。

この番組の魔力を、なかには、オリジナル原盤で当時のレコードが聴けるという点にのみピントを合わせる者もいたであろう。然しその大半は、 なつメロに対 する深い造詣と、もって生れた豊かな人格とをバックボーンとして、常にユニークな“語り”を展開してこられた宇井さんに絞って憚かるまい。 (浜田正也 「『この歌・あの人』放送終了記念 “宇井昇さんに感謝の集い”に参加して」」,「なつメロ愛好会」会報第19号,昭和47(1972)年,p.7)

‘なつメロ’番組最近全盛の“なつメロ”の良さを若い人たちに紹介する番組で、第一回の今夜は、軍歌と戦時歌謡特集。まず昨年暮れの衆議院選挙をきっかけ に、タレント業 をやめた南道郎が登場、軍歌に盛られた人間性を強調、東海林太郎、霧島昇がそれぞれ「あゝ草枕幾度ぞ」「月月火水木金金」を歌ったあと、和田 アキ子がブ ルース調で「戦友」を歌う。

♪ ♪

第一回は軍歌と戦時歌謡特集

その他「麦と兵隊」「若鷲の歌」「同期の桜」など。(『朝日新聞』昭和45(1970)年4月2日朝刊,p.17)

| 日時 |

平均視聴率(%) |

| 昭和45(1970)年4~6月 |

不明 |

| 昭和45(1970)年7~9月 |

不明 |

| 昭和45(1970)年10~12月 |

不明 |

| 昭和46(1971)年1~3月 |

2.7 |

| 昭和46(1971)年4~6月 |

2.7 |

| 昭和46(1971)年7~9月 |

2.8 |

| 昭和46(1971)年10~12月 |

3.8 |

| 昭和47(1972)年1~3月 |

4.4 |

| 昭和47(1972)年4~6月 |

4.4 |

| 昭和47(1972)年7~9月 |

5.2 |

| 昭和47(1972)年10~12月 |

4.5 |

| 昭和48(1973)年1~3月 |

3.9 |

| 昭和48(1973)年4~6月 |

4.4 |

| 昭和48(1973)年7~9月 |

5.5 |

| 昭和48(1973)年10~12月 |

6.4 |

| 昭和49(1974)年1~3月 |

5.6 |

“ナツメロ”がテレビ、レコード界でブームを呼んでいるが、なかでも「なつかしの歌声」を放送している東京12チャンネ ルでは、 八月三日スタートの新番組として、またまた「あゝ戦友あゝ軍歌」と題する歌謡バラエティーを放送する。

この番組は、戦前戦中の軍歌を中心に構成し、登場するゲストの思い出深いご対面を折り込んだもの。ナツメロファンや戦争体験者なら必見の番 組というとこ ろ。放送曜日も日曜日夜十時三十分からというのも泣かせるところ。

“ナツメロ”番組では「歌謡百年」「なつかしの歌声」など長年の実力を持つ東京12チャンネルだけに出演する往年の大歌手も、東海林太郎、藤 山一郎、灰田 勝彦、霧島昇、勝太郎、市丸、渡辺はま子、並木路子など。このほか現役では、水前寺清子、水原弘、渥美清、アイ・ジョージ、コロ・ラティー ノ、二期会、 ローヤル・ナイツなども出演する。

第一回の放送(八月三日)でのゲストは東映スターの鶴田浩二。鶴田は、かつて海軍航空隊員であった。当時の思い出話、戦友とのご対面などを 披露するほ か、出演歌手と共に大いに軍歌を歌いまくるというもの。司会は木島則夫が担当する。「戦前派ばかりでなく、戦後派にも感動を持って見てもらえ るように制作 します」というのは局側の話。そんな配慮が人気スター鶴田浩二のゲスト出演にも現われているといえよう。(「『あゝ戦友あゝ軍歌』◆軍歌と思 い出でつづる 新番組◆」,『週刊TVガイド』昭和44(1969)年8月8日号,p.136)

NHKの“夏の紅白”は二番煎じ!!なつ・メロ・ブームの火付け役はなんといっても東京12チャンネルの「なつかしの歌声」。(中略)東京12チャンネルが開拓したこの分野に 昨年はNHK もくり出してきた。いわゆる“夏の紅白”である。

「NHKのこういうやり方は、しかし評判よくなかったね。いいところだけいただこうという剽説根性だからね。東京12チャンネルの百回記念と 真っ正面から ぶつかるわけですよ。いわば果たし状」(東京12チャンネル・三枝孝栄プロデューサー)

なつ・メロ歌手の間にも、こういうNHKのやり方を面白く思わない気骨のある人もかなりいて、NHKは、員数を揃えるのに四苦八苦してい る。ディック・ ミネなんぞは、NHKのたっての出演依頼を蹴って、昨年は家族とホンコンへ遊びにいっちゃった。

「NHKともあろうものが、人の上前をはねるようなまねをして、やることがきたない」

三拝九拝して、ようやく引っ張り出しているのがNHK。そういう情勢に対する懐柔策として、このところNHK「歌の祭典」(日曜日)では、 淡谷のり子、 伊藤久男など大御所を呼んで出演させていた。

それにひきかえ、得意なのは、いまやなつ・メロの牙城の東京12チャンネル。恩を売った上に番組の評判も上々。すっかりウケに入っているの である。 (「超ワイド特集 生きていた想い出の歌謡曲――第1部 爆発したなつ・メロブームの稼ぎ頭は?」,『週刊TVガイド』昭和45(1970)年8月7日号,pp.29-30)

| 日時 |

視聴率(%) |

| 昭和44(1969)年8月2日 |

31.6 |

| 昭和45(1970)年8月8日 |

31.0 |

| 昭和46(1971)年 |

不明 |

| 昭和47(1972)年 |

35.6 |

| 昭和48(1973)年 |

25.4 |

| 昭和49(1974)年 |

31.1 |

| 昭和50(1975)年 |

29.2 |

最近のレコード界で“なつかしのメロディ―”が盛んだ。往年の歌手たちが人気を集めた歌を再録したレコードがしきりに 発売さ れ、着実な売れ行きだ。

なつメロものは、かつての映画スター高峰三枝子のリバイバル曲集「高峰三枝子歌のアルバム一、二集」をはじめ(中略)霧島昇(中略)伊藤久 男(中略)岡 本敦郎(以上コロムビア)(中略)小畑実(中略)東海林太郎(中略)灰田勝彦(中略)(以上ビクター)、(中略)東海林太郎(中略)岡晴夫 (中略)をはじ めとする津村謙、小畑実、大津美子、林伊佐緒、松島詩子などの“歌のアルバム”シリーズ(以上キング)。それに(中略)ディック・ミネ(中 略)菊池章子 (中略)菅原都々子(中略)などと目白押しの状態だ。

ほかに伊藤久男、東海林太郎、二葉あき子らの歌をシングル盤で発売する“ペル・エポック・シリーズ”(コロムビア)や、いろんな歌手を集め た「歌は流れ る」(テイチク)なども出ている。

軍歌のたぐいは、戦後タブーの状態だった。が、三十六、七年ごろ(中略)(以上キング)や(中略)(以上テイチク)などが発売された。

これらは演奏ものよりボーカルものに反響が強かったというが、ここ一、二年は各社ベテラン歌手からグループ・サウンズまで登場させている。

売れ行きのほどは「いつも在庫は数十枚。それがいつの間にか売れる。地味だが安定している」(銀座の楽器店の話)そうだ。内容的には「戦 友」「麦と兵 隊」など哀調を帯びたもの、「ラバウル小唄」「ズンドコ節」など軽快なものが喜ばれているが、今の歌謡曲は若向きばかり。軍歌は青春時代がな つかしい、歌 いやすいなどの点で迎えられているようだ。

歌う方では、森茂久弥(中略)(コロムビア)渥美清(中略)(ポリドール)水前寺清子(中略)(以上クラウン)など。(中略)演奏ものでは (後略) (「なつメロ・レコード 軍歌に脚光 歌いやすさと思い出と」,『朝日新聞』昭和44(1969)年2月20日夕刊,p.9)

一方のレコード各社。終戦後流行した歌の企画は、これまでにもかなり出ていて、さらに昭和十年代から初期の方へとさか のぼる傾 向がある。

このほど出たのでは「名盤・珍盤・秘蔵盤」第一巻(ビクター、四枚組)がある。昭和三年から十四年までに親しまれた流行歌(はやり歌)、歌 曲、民謡、寄 席ものなどを収めた。(中略)

大型ものでは“オリジナル原盤による”とうたった「流行歌と共に40年」(テイチク)がある。「戦前・戦中編」「戦後編」の二巻にわかれ、 それぞれ五枚 組という大がかりなもの。(中略)

同じ大型盤では「心に生きる懐かしの歌ごえ」(ポリドール、十枚組)が出ている。(中略)

ほかに個々の歌手に焦点を当てたLPも多数ある。(中略)

キングも同様に“オリジナル原盤による”とうたって、童謡から戦時歌謡などまで出している。(「夏は“なつメロ”の季節――テレビ番組・レ コードで企画 ずらり」,『朝日新聞』昭和48(1973)年8月3日夕刊,p.9)